| Die Erzvorkommen und Abbaustätten des Reviers Badenweiler |

1. Entstehung der Erzgänge

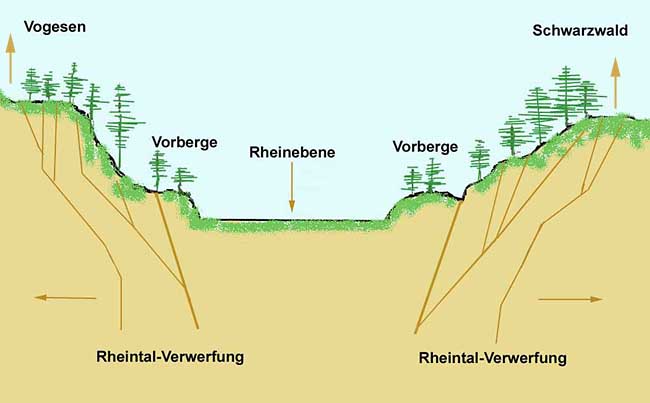

Die Erzlagerstätten

des Badenweiler Reviers stehen in engem Zusammenhang mit der tektonisch bedingten

Absenkung des Oberrheingrabens bei gleichzeitiger Hebung des Schwarzwälder

Grundgebirges. Im Bereich der Bruchzone entstand eine bedeutende Störungszone

(die sog. Schwarzwald-Randverwerfung), welche die östlich liegenden Grundgebirgsmassen

(u.a. den Blauengranit) von den jüngeren, mesozoischen und tertiären

Gesteinen trennt, die westlich dieser Bruchzone liegen.

Durch die auf dieser Störungszone örtlich geöffneten Spalten

konnten heiße Wässer mit gelösten Substanzen (den späteren

Gangarten und Erzen) aufsteigen. Zusätzlich drangen vom Oberrheingraben

her salzhaltige Lösungen ein, die sich mit dem von oben einsickernden Niederschlagswasser

und mit den heißen, aus dem Grundgebirge aufsteigenden Lösungen mischten.

Mit nachlassendem Druck und geringerer Temperatur der Lösung haben sich

Gangarten und Erze in den Spalten abgeschieden. Man nennt das eine hydrothermale

Mineralbildung. Dabei gab es mehrere Phasen. Zunächst schieden sich Quarz,

dann Baryt und Fluorit aus den Lösungen aus, bei späterem, erneutem

Aufleben der Tektonik wurde Fluorit teilweise wieder gelöst und eine erneute

Verquarzung setzte ein. Teilweise wurden auch Buntsandstein und Muschelkalk

zu sogenanntem Hornsteinquarz umgewandelt.

Die Mächtigkeit der mit Quarz und anderen Mineralien ausgefüllten

Spalte erreicht bis zu 35 Meter. Diese Verquarzungszone kann von Norden her

von Britzingen bis fast zum Schloss Bürgeln verfolgt werden. Durch die

große Härte widersteht der Quarz den Witterungseinflüssen und

der Erosion stärker als das umliegende Gestein. Aus diesem Grund ragt dieser

Quarzgang oft riffartig aus dem umliegenden Gelände hervor. Das hat der

Gangzone den Namen "Quarzriff" eingebracht.

Die heißen, wässrigen Lösungen resultierten nicht nur in der

Bildung der Gangarten Baryt, Fluorit und Quarz, sondern auch der Erze Bleiglanz,

Zinkblende und Kupferkies. Diese finden sich im Gang vermehrt an den Salbändern

(Randbereichen des Ganges). Die Mitte des Ganges ist erzärmer. Im Verlauf

der Verwitterung und Umwandlung der Erze entstanden Sekundärmineralien.

Durch das gleichzeitige Vorhandensein von drei unterschiedlichen Primärerzen

konnte sich eine reichhaltige Sekundärparagenese entwickeln.

Schon sehr früh wurden die einstigen Bewohner des Gebietes auf die Erzführung aufmerksam (Siehe auch den Abschnitt „Bergbaugeschichte“), unter anderem wohl auch durch die farbenprächtigen Sekundärmineralien.

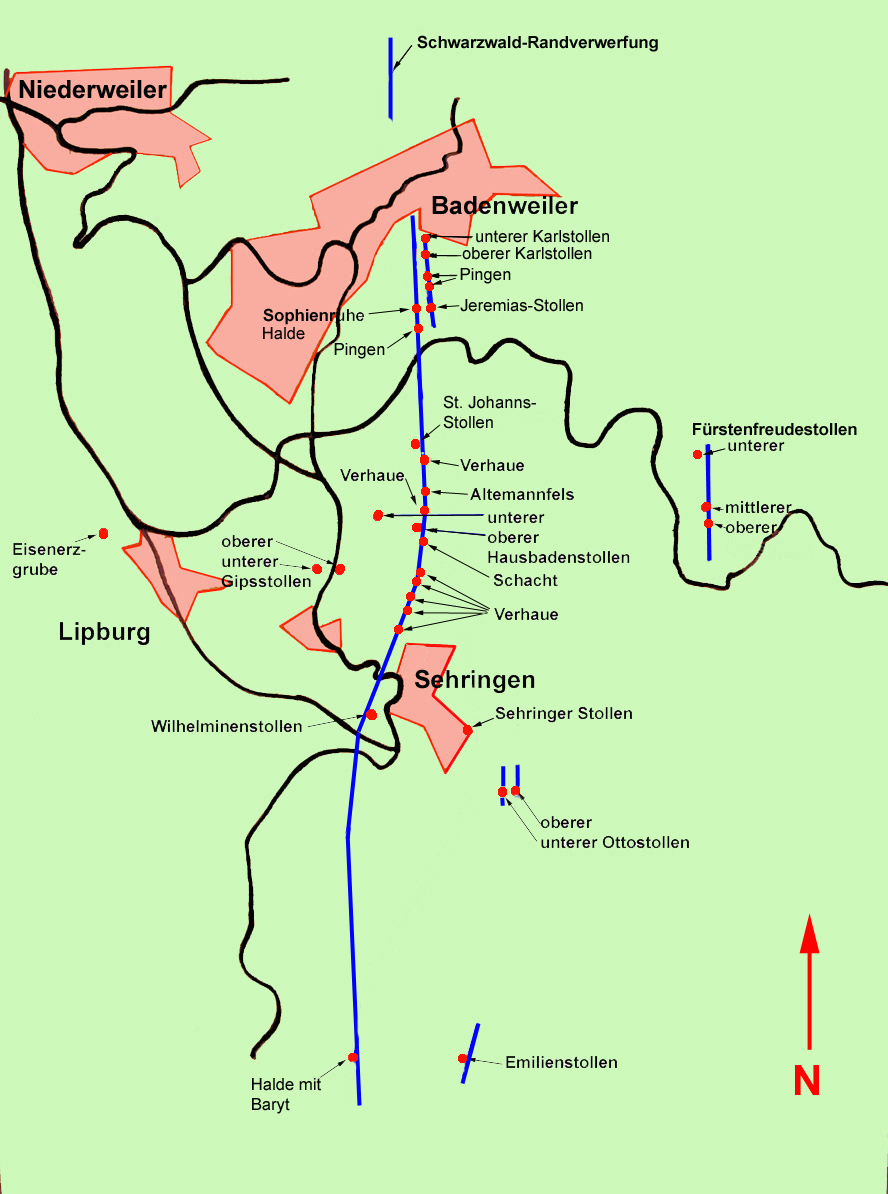

Etwas abseits (östlich) der Rheintalverwerfung liegen die Gruben Fürstenfreude und Otto.

2. Die Lagerstätten und Abbauzonen von Nord nach Süd:

Östlich von Britzingen befindet sich die Grube Fürstenhut auf dem nördlichsten Ausläufer des Quarzriffs. Angeblich sollen hier kupferhaltige Erze abgebaut worden sein. Im geologischen Landesamt in Freiburg befindet sich ein hier gefundenes Bergeisen aus dem 17. oder 18 Jahrhundert.

Bei Oberweiler kam es zur Ausbildung eines „eisernen Hutes“, der zur Eisengewinnung in Abbau genommen wurde.

Schmale

Ausläufer des Quarzriffes sind im ehemaligen Steinbruch des vorderen Klemmbachtals

aufgeschlossen. In den dünnen Baryt- und Quarztrümchen finden sich eher selten

Zinkblende und Pyrit in winzigen Kriställchen. Hier fand kein bergmännischer

Abbau statt.

Fürstenfreude

|

Fürstenfreude: |

Die drei Fürstenfreudestollen liegen östlich und höher gelegen im Vogelbachtal, unterhalb der Blauenstrasse. Auf den Halden vor den beiden oberen Stollen lag bis zur Anlage eines Forstweges in den frühen 1990 er–Jahren reichlich Gangmaterial mit eingesprengten Erzen und deren Sekundärmineralien. Heute sind diese beiden Halden grösstenteils mit dem Schutt des Wegebaues bedeckt. Der untere Stollen wurde querschlägig auf den Gang getrieben und auf dem Gang selbst nicht sehr weit aufgefahren. Demnach findet sich auf dessen Halde praktisch nur Nebengestein. Die Mundlöcher des unteren und oberen Stollens sind im Gelände noch deutlich erkennbar. Das Mundloch des mittleren Stollens muss durch den Bau eines Holzschleifweges zerstört worden sein, es sind von diesem Stollen keine Spuren mehr zu sehen. Seine Halde liegt aber direkt am Bach neben diesem Weg.

| Karlstollen: Blick von oben in den Verhau, mit zwei Bühnenlöchern in der Wand |

||

| Karlstollen:

Blick in Richtung Stollenmundloch |

Die Grube Karl baute

auf einem Erzgang, welcher einige Zehnermeter östlich und parallel zum

Quarzriff streicht. Der Abbau erfolgte über zwei übereinander liegende Stollen.

Der untere Stollen ist (nicht ohne weiteres), noch begehbar, es finden sich

dort breite und hohe Abbaue. Ursprünglich war geplant, diesen Stollen über das

Grubenfeld Hausbaden bis hin nach Sehrigen zu verlängern. Dort befand sich gegen

Ende der bergmännischen Tätigkeiten in Badenweiler auch eine Verladestation

für die Erze. Man wollte alle drei Grubenfelder miteinander verbinden und dadurch

die Förderung vereinfachen. Das Vorhaben wurde jedoch aufgegeben.

Mundloch des unteren Karlstollens

Der obere Karlstollen

beginnt in einem breiten, tiefen Verhau und ist im Gangstreichen ca. 50 m weit

aufgefahren. Mit einem Überhauen hat man begonnen, einen Wetterschacht aufzufahren.

Dieser wurde aber bei einer Höhe von etwa 10 Metern aufgegeben, er erreicht

also das Tageslicht nicht. Inzwischen ist dieser Hohlraum völlig verstürzt

und oberhalb sieht man heute im Wald sie Pinge eines tiefen Tagesbruchs. Auf

der Halde dieses Stollens konnten früher schöne Baryte und Mimetesite gefunden

werden.

Oberhalb/südlich

befindet sich eine große Halde direkt an der Forststraße. Hier finden

sich reichlich Gangarten, aber wenige Erze. Es ist also möglich, daß

es hier noch einen "obersten Stollen" gab. Die tiefe Pinge nebem dem

Wanderweg, welcher zur Sophienruhe führt, könnte als Stollenpinge

gedeutet werden. Darüber im Wald liegen noch einige kleine, unscheinbare Schürfpingen.

Sopienruhe

| Sophienruhe: Halde mit Aussichtspavillon | ||

| Sophienruhe:

Der Sturm "Lothar" hat das Haldenmaterial freigelegt |

Von hier aus ist es in

Richtung Süden nicht mehr weit zur Sophienruhe, dem Gewann „Blaue Steine“. Dieses

Gewann hat seinen Namen von dem hier auftretenden, blauen bis violetten Fluorit.

Leider sind die Fluorit führenden Gangpartien sehr drusenarm, so dass praktisch

keine frei aufgewachsenen Kristalle gefunden werden können. Das Quarzriff wurde

hier bereits von den Römern über einen Tagebau weitgehend abgebaut. Die grossen

Halden sind durch die Trockenheit der Geröllschüttung und wohl auch durch den

Erzgehalt nur wenig bewachsen. Oberhalb der Wand dieses Tagebaues befindet sich

ein Schutzpavillon für Wanderer. Von hier aus hat man eine sehr schöne Aussicht

über den Ort Badenweiler hinweg in die Oberreinische Tiefebene bis hin zu den

Vogesen. Die Halden sind grob-blockig und Kantenlängen der Steine bis zu 30

cm sind keine Seltenheit. In den Hohlräumen der Quarz- und Hornsteinbrocken

sind praktisch alle Mineralien des Badenweiler Reviers vorhanden. Spektakuläre

Funde darf man heute nicht mehr erwarten. Mikromounter werden aber zufrieden

sein.

Jeremias

| Mundloch des kurzen Jeremias-Stollens |

Wenig östlich des Pavillons, im Wald hangaufwärts zur Blauenstrasse hin, befindet sich ein nach wenigen Metern verschütteter Strossenbau mit vorgelagerter Halde. Es soll sich hier um die von Pfarrer Jeremias Gmehlin bebaute Grube „Jeremias“ handeln. Auf der Halde liegt viel Quarz mit etwas Pyromorphit und seltener auch Wulfenit.

| Felsen auf dem Quarzriff | ||

| Verhau auf dem Quarzriff |

Nach Süden hin im Anschluss an die Sophienruhe und die Grube Jeremias überquert der Quarzgang die Blauenstrasse. Sowohl unterhalb als auch oberhalb der Strasse finden sich nun grosse Blöcke von Hornstein. In einer unscheinbaren, flachen Wasserrunse finden wir wieder eine Stollenpinge mit zwei kleinen Halden. Hier war der St. Johanns-Stollen querschlägig auf das Quarzriff angesetzt. Diese Grube soll ebenfalls von Prarrer Jeremias Gmehlin betrieben worden sein. Beide Halden, von denen die untere inzwischen durch Forstarbeiten nahezu zerstört wurde, sind sehr erzarm. Gleich darüber, oberhalb eines Wanderweges , der zum Altemannfels führt, existiert ein halb verschütteter Verhau mit einer Länge von etwa 20 Metern und einer Breite von rund vier Metern. Der vorgelagerte Quarzblock wurde vor einiger Zeit der „Stein des Anstosses“. Hier kamen sehr gut entwickelte, orangerote bis gelbe Mimetesit- und grosse, zitronengelbe Wulfenitkristalle vor. Leider wurde hier mit Abbaubohrern und anderem schweren Gerät gearbeitet. Die Blockhalde unterhalb des Verhaues wurden so stark umgewühlt, dass der Wanderweg nahezu unterhöhlt und fast zum Abbrechen gebracht wurde. Das veranlasste die zuständigen Behörden, das Aufsuchen vom Mineralien im Bereich des Quarzriffes zu verbieten.

| tiefer Verhau am Altemannfels | ||

| "Tummelbaue" an der "Schwefelhöhle" |

Von

dem vorgenannten Verhau aus in Richtung Süden wird das Gelände nun steiler und

man nähert sich dem am höchsten herausragenden Teil des Quarzriff. Es beginnt

eine Reihe von dicht aufeinander folgenden Pingen und Verhauen aus der ältesten

Zeit des Badenweiler Bergbaues. Die Römer sollen auch hier bereits tätig gewesen

sein. Der Wanderweg überquert an einer Stelle einen breiten, tiefen Verhau.

Im Quarzriff selbst finden sich willkürlich angelegte Höhlungen, ohne Plan und

Richtung. Dieser Bereich wird Altemannfels oder auch Schwefelhöhle genannt.

| -Halde am Altemannfels mit der Feuersetz-Paragenese |

Der Abbau in diesem äusserst harten Gestein erfolgte hauptsächlich durch Feuersetzen. Es besteht die Vermutung, dass die Erze durch die Hitzeeinwirkung eine Umwandlung durchgemacht haben und dass sich auf Grund dieser Abbaumethode eine ganz spezielle „Feuersetzparagenese“ ausgebildet hat. Bestandteile dieser Paragenese sind Seltenheiten wie: Caledonit, Chenit, Elyit, Lanarkit, Leadhillit, Lithargit, Scotlandit, Woodwardit. Man kann sie mit etwas Glück finden, wenn man mit einer guten Lupe ausgerüstet die herumliegenden, durch das Feuersetzen rötlich gefärbten Quarze aufschlägt. Auch in einem Fingernagel großen Stück kann sich ein guter Elyit befinden.

| Hausbaden: Verstürztes Mundloch des oberen Stollens |

Direkt neben und unterhalb des Altemannfelsens liegen die Reste der Grube Hausbaden. Hier wurde das Erz des Quarzriffes über 5 Stollen abgebaut, die heute alle verschüttet sind. Vor dem unteren Hausbadenstollen (Hauptförderstollen) lag eine riesige Bergehalde mit allen in diesem Revier anzutreffenden Mineralien. Die heutige Rehaklinik steht auf dieser Halde. Während der umfangreichen Grabarbeiten konnten im Jahr 1988 herrliche Stücke gesammelt werden. Von hier stammen die meisten auf diesen Seiten abgebildeten Stücke.

| Halde vor dem Hauptförderstollen der Grube Hausbaden während der Bauarbeiten für die Rehaklinik | ||

Die „weisse Halde“ vor

der Pinge des oberen Stollens hat früher schöne Pyromorphite, Wulfenite, Cerussite

und Anglesite geliefert. Durch die schönen Funde wurde diese Halde in den letzten

Jahrzehnten von "Intensivsammlern" systematisch umgegraben und ich

bin sicher, dass man auch in einem Meter Tiefe noch alte, rostige Kronkorken

und Sardinenbüchsen finden könnte.

| Hausbaden:

Halde des oberen Stollens |

Von hier weiter in Richtung Sehringen wurde in der Vergangenheit nur wenig abgebaut. Man beschränkte sich hier auf die Untersuchung des Ganges. Im Blockschutt unterhalb des nun bis 30 m hohen Quarzriffs findet sich auch nur wenig Erz mit den dazugehörigen Sekundärmineralien.

Der

dem Quarzriff im Westen vorgelagerte Gipskeuper birgt Fasergips und fleischroten

Alabaster. Diese waren ebenfalls Gegenstand bergmännischer Tätigkeiten. Der

Gips wurde auf zwei Stollenebenen abgebaut, sie waren durch einen Bremsberg

und einen Schrägschacht, bestückt mit Eisenfahrten, mit einander verbunden.

Die Schütte des Hauptförderstollens sieht man heute noch neben dem Sanatorium

direkt neben der Verbindungsstrasse Badenweiler-Sehringen. Der obere Stollen

war bis zum Quarzriff aufgefahren und während der Umgestaltung der Gartenanlage

des eines auf der Halde stehenden Hauses konnten hier in den frühen 1970er-Jahren

auch die Badenweiler-typischen Mineralien gesammelt werden.

|

unteres Stollenmundloch |

Richtfest der Gipshütte |

Grosse Hoffnung auf bergmännischen

Erfolg machte man sich, als in Sehringen der Wilhelminenstollen von Westen her

in Richtung Quarzriff begonnen wurde. Dieser Stollen wurde als Querschlag aufgefahren

und überstreicht 27 kleine Erzgänge mit einer Mächtigkeit von 12 bis 120

cm. Die Arbeiten mussten aber nach rund 500 Metern Tiefe wegen Unrentabilität

aufgegeben werden. Der Wilhelminenstollen diente später für eine Zeitlang als

Wasserfassung.

| Fototermin im Wilhelminenstollen | Mundloch

des Wilhelminenstollens (inzwischen renoviert und vergittert) |

Der Sehringer Stollen liegt oberhalb und wenig südlich des Gasthauses „zum grünen Baum“ in einem Privatgarten. Von ihm wurde ein Schacht bis auf den etwa 50 Höhenmeter tiefer liegenden Wilhelminenstollen abgeteuft.

Unbenannter Stollen südlich Sehringen

| mittelalterlicher

Stollen an der Strasse Sehringen-Lipburg ("Haus Zähringen"?.

|

An der Strasse Sehringen-Lipburg liegt am Bach das heute vergitterte Mundloch eines mittelalterlichen Stollens. Er wurde in Schlägel- und Eisenarbeit aufgefahren und später etwas nachgerissen. Auf der Sohle waren noch die Abdrücke der Spurlatten sichtbar. Eine Gangführung ist nicht vorhanden, in winzigen Klüftchen fanden sich auf den spärlichen Haldenesten selten kleine Calcit-Skalenoeder.

Die Grube Otto baute auf zwei Erzgängen, die wie bereits erwähnt etwas östlich des eigentlichen Quarzriffes liegen. Das Gangstreichen beträgt aber ebenfalls mehr oder weniger Nord-Süd. Vom unteren Stollen ist im Gelände noch die Pinge zu sehen, Halden sind keine vorhanden. Der obere Stollen ist vergittert, die Halde besteht vor Allem aus Baryt, in welchem wenig braune, körnige Zinkblende eingewachsen ist.

Bei Sehringen verschwindet das Quarzriff an der Gelände-Oberfläche, der Gang streicht aber weiter, topografisch nicht sichtbar, nach Süden bis fast auf Höhe von Schloss Bürgeln. Südlich der Ruine Grüneck befindet sich am Ausgang des nächst grösseren Seitentales ("Blauenbach") wohl als südliche Fortsetzung des Quarzriffes eine grosse Halde mit grobblättrigem, reinweissem Baryt, der aber völlig erzleer ist. Weiter hinten im Tal und hier in einem kleinen Seitengrund befindet sich in Streichrichtung eines der beiden Ottostollen die Grube Emilie. Das Mundloch liegt halb verschüttet im Strassengraben eines Forstweges. Der Stollen ist querschlägig nach Osten aufgefahren und trifft nach wenigen Metern einen schmalen Barytgang. Der Literatur nach ist die Strecke etwa 5 m weit aufgefahren. Hier befindet sich ein Gesenk, welches voll Wasser steht. Auf der Sohle dieses Gesenkes soll der Gang mit einer Mächtigkeit von 50 cm anstehend gewesen sein (Henglein, 1924). Nach Norden ist der Stollen auf rund 30 m aufgefahren. In der Firste war ein bis zu 15 cm mächtiges Barytgängchen mit bis zu 5 mm grossen Bleiglanzeinsprenglingen und wenig Pyromorphit-Anflügen zu sehen.

Abseits des Quarzriffs,

in der westlich vorgelagerten Vorbergzone, zwischen Lipburg und Rintel, wurden

im Jahr 1937 von den Rohstoffbetrieben der Vereinigten Stahlwerke GmbH Untersuchungsarbeiten

auf eine 2 m mächtige Schicht von Doggereisen durchgeführt. Zunächst wurden

von Rintel aus drei Stollen aufgefahren, 1939 begann man auch einen Vortrieb

eines Stollens von Lipburg aus. Die Grube wurde unter dem Namen „Eisenerzgrube

Lipburg“ betrieben. Die Grube wurde 1944 wieder stillgelegt. Nach 1950 legte

die Firma J. Baumann in dem umfangreichen Stollensystem eine Champignonzucht

an, die durch das langsame Wachstum der Pilze später aber in ein Gewächshaus

nach Neuenburg verlegt wurde. Das Substrat zur Pilzzucht ist heute noch in den

Stollen zu sehen.

| Blick in den Doggereisen-Stollen bei Lipburg | ||

|

Stollenanlagen Eisenerzgrube Lipburg/Rheintal |